毎月

【地上11ch】毎日 12:00~/15:00~/19:30~

横浜の歴史や文化(ヒストリー)に潜んだ謎(ミステリー)を解き明かすシリーズ番組

YOUテレビの人気番組であり、ケーブルテレビを通じて全国の方にご視聴頂き、毎回たくさんの感想を頂いています。

2003年からスタートした横浜ミストリーは、制作100本を超え、毎回様々なこと・ものをテーマに「ミストリー」を発見し、歴史をひもときます。

2026.01.01~ 1月 「パリで活躍した名庭師 ~歴史に埋もれたその足跡を追って~」(再)

内容

2026年1月放送

パリで活躍した名庭師 ~歴史に埋もれたその足跡を追って~(再)

1889年、横浜からフランス・パリに渡った1人の庭師がいました。その庭師が手掛ける庭はパリで瞬く間に評判を呼ぶこととなります。しかし、今から130年も昔になぜ庭師がパリへ向かったのでしょうか?そして、その庭師とは!?今回の横浜ミストリーでは謎に包まれた庭師の一生について紐解いていきます。

※この番組は2019年9月に放送されたものです。

2025.12.01~ 12月 「終戦80年特別版 横浜と戦争~残された記録から~」

内容

2025年12月放送

終戦80年特別版

横浜と戦争~残された記録から~

戦後80年が過ぎた現在、実際に戦争を体験した人々の数は減り、その記憶も次第に失われつつある。国家総力戦であった第二次世界大戦は、戦中・戦後、横浜市民の生活に大きな影響を与えた。終戦80年を機に番組では「残された記録から」と題し戦争末期の横浜大空襲によって焼け出された人々、戦後占領期に言い知れぬ苦労を強いられた子どもたちなど、横浜に残る記録を通して、多くの市民が被った戦争の惨禍について振り返る。

ファチマの聖母少年の町の子どもたち

横浜都市発展記念館蔵

2025.11.01~ 11月 「東横線100年〜「沿線案内」にみるその軌跡〜」

内容

2025年11月放送

東横線100年〜「沿線案内」にみるその軌跡〜

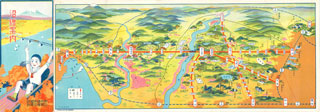

横浜と渋谷をつなぐ東急東横線。今から100年前、東京横浜電鉄として大正15年(1926)2月に現在の多摩川駅から横浜駅まで開業した。東京横浜電鉄は、開業当時から「沿線案内」というリーフレットを発行していた。

「沿線案内」は、発行当時の路線や計画中の路線、沿線の観光地や名所案内、運賃表など、当時のことがわかる貴重な歴史資料である。今回の番組では、年代ごとに数多くの「沿線案内」を所蔵する大倉精神文化研究所にご協力いただき、開業当時から発行されていた「沿線案内」を見ながら、東横線の100年の軌跡を紐解いていく。すると、そこには、路線や駅、沿線の観光地や名所はもちろんのこと、線路の上を走る車両の知られざる物語があった。

①東横電鉄目蒲電鉄田園都市会社案内図1927(昭和2) 大倉精神文化研究所蔵

②東横目蒲電車沿線案内1930(昭和5) 大倉精神文化研究所蔵